|

Seit Wände verputzt werden gibt es

Hohlstellen und Putzblasen, diese sind meist durch "zuwenig Anfeuchten"

bereits bei der Applikation des Putzes entstanden. Diese Hohlstellen stellten,

sofern die Putzoberfläche intakt war und die Größe der hohlen

Flächen meist nicht über 1/16 qm waren, grundsätzlich keinen

großen Schaden dar. Diese "hohlen Putzflächen" haben oft

hunderte von Jahren unbeschadet überstanden. Bei Außenputzsanierungen

an historischen Gebäuden sollte in jedem Falle geprüft werden inwieweit

Hohlstellen saniert oder repariert werden sollten. Hierüber ein Kurzbericht

über die konventionelle, fast vergessene, einfache Methode Hohlstellen

und alte Schwundrisse mit Kalksinterwasser und verschiedenen latenten Bindemitteln

sowie verschiedene Zuschläge wie Stein-, Quarz- bzw. Marmormehlen und

nach Bedarf Zusätze, zu verfestigen und zu hinterspritzen. Von diesem

einfachen Verfahren sollten keine schnellen "Wunder" erwartet werden,

weil das Bindemittel Luft-Kalk sehr langsam karbonatisiert und die eigentliche

Endfestigkeit nach 2 Jahren erst erreicht wird und ev. Nach- und Umkristallisierungen

in noch längeren Zeitabschnitten erfolgen.

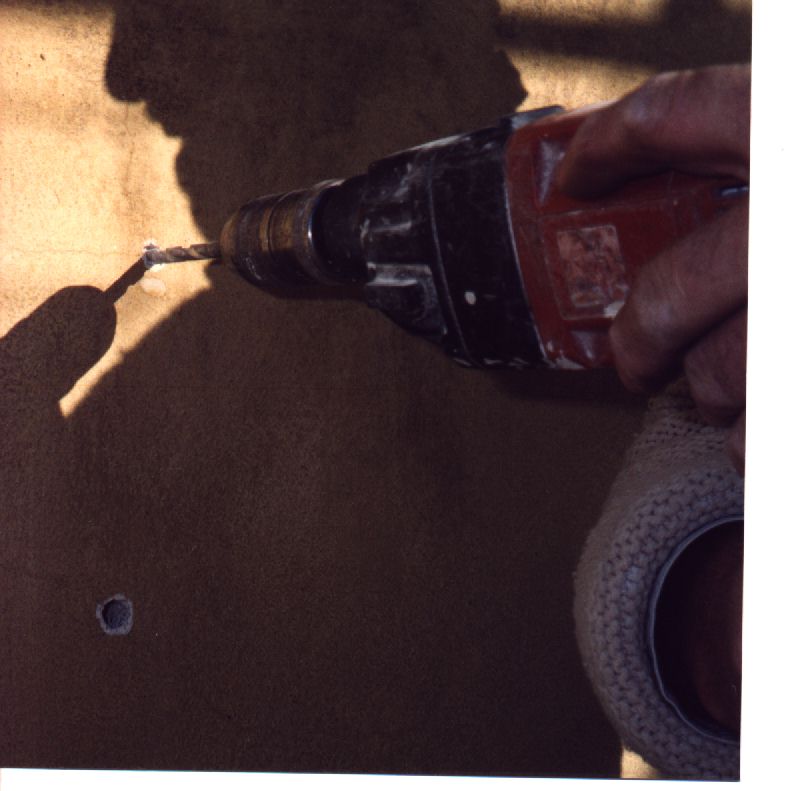

Bohren der Einspritzlöcher

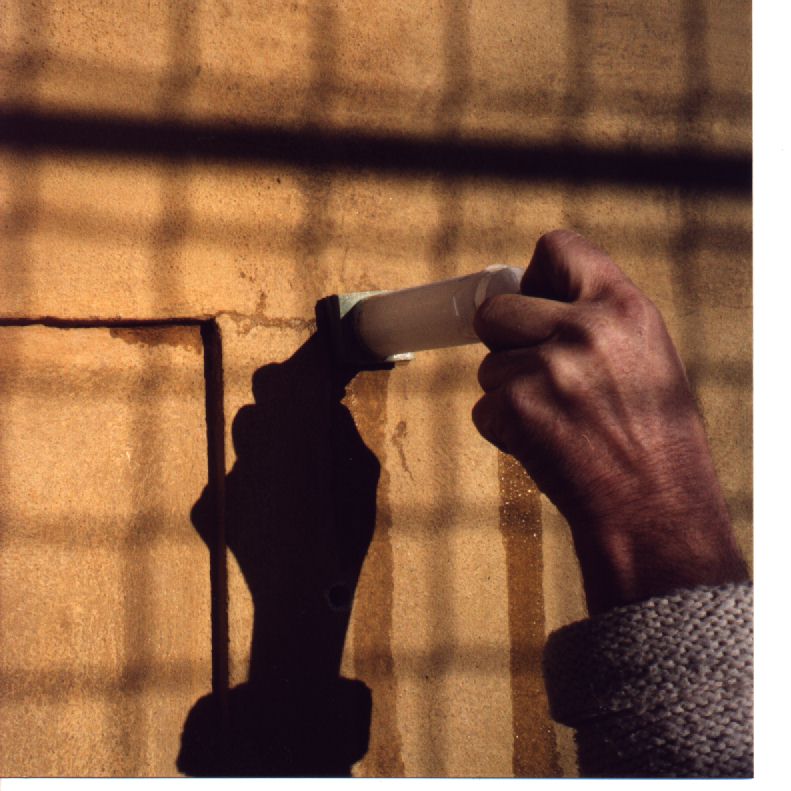

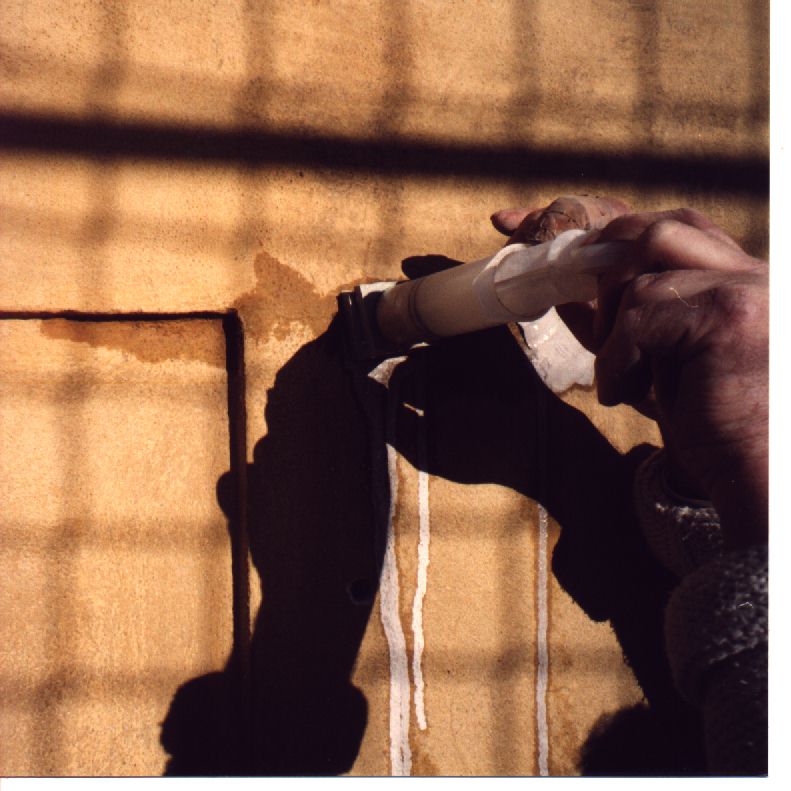

Einspritzen von Kalksinterwasser Die Injektion des Kalksinterwassers/Kalkmilch und der wässerigen Mörtel erfolgt mit sg. medizinischen Einwegspritzen (ca. 100 ml) und mit Handpumpen, die jedoch Drücke bis zu 40 bar entwickeln können. Mit letzt genannten Handpumpen muß sehr sorgfältig und bedacht umgegangen werden, vor allem dürfen diese Handpumpen nur in Verbindung mit einem geeigneten Putzanpresswerkzeug eingesetzt werden. Das heißt, in das vor genannte 10mm Loch wird ein Dübel eingeführt und eine modifizierte Stockschraube (10mm Holzgewinde / M8 Maschinengewinde) eingedreht. Diese Schraube ist mit einer axialen 2,5 mm Bohrung durch den Maschinengewindeteil versehen, am Ende der Bohrung befindet sich eine Querbohrung welche sich in Höhe der Putzschicht befindet. Auf die eingedrehte Stockschraube werden verschiedene Dicht- und Stabilisierungs-Scheiben, in Durchmessern von 100 bis 300 mm , aufgeschoben und mit einer entsprechenden Flügelmutter gegen den Putz gedrückt. Grosse Scheiben haben mehrere Verstärkungsscheiben, welche nach oben im Durchmesser kleiner werden. Diese Scheiben haben die Aufgabe, die Injektionsstelle abzudichten und Putzabhebungen durch Injektionen mit erhöhtem Druck zu verhindern. Das Hinterspritzen und Füllen der aufgebohrten Schwundrisse und Hohlstellen erfordert ein besonderes Fingerspitzengefühl und Erfahrung, allzuschnell ist mehr Putz hohl- bez. weggedrückt als es der Putz vor der Hinterspritzung war. fragen Sie ruhig

Ausfüllen der Hohlräume und Schwundrisse mit einem wässerigen Mörtel aus Kalk-Sinterwasser Bindemittelzusätze und Zuschlag-Stoffe |

Hinterspritzverfahren mit höheren Drücken

Mit einer speziellen Vorrichtung wird vermiedem, dass Putz durch die Injzierung abgedrückt wird.